Après son diplôme ENSTA Bretagne obtenu par la filière apprentissage sur le campus de Brest, Martin Hochhausen rejoint en tant qu’ingénieur le projet « Du carbone à l’or olympique » qui visait à maximiser les performances des sportifs de la voile pour les jeux olympiques de 2024.

Il y retrouve un enseignant-chercheur déjà croisé lors de sa formation sur le campus de Brest, Matthieu Sacher, lequel lui propose un nouveau défi à l’issue du projet olympique : se lancer dans une thèse de doctorat sur l’influence de la propulsion vélique auxiliaire sur l’organisation et la surveillance du trafic maritime.

Cette proposition est venue raviver l’idée d’aller vers la recherche que j’avais eue dès la fin de mon cursus ingénieur, sans oser me lancer car à l’époque je ne me sentais pas légitime en tant que diplômé par apprentissage. Mais ces deux années en tant qu’ingénieur de recherche m’ont permis de comprendre que la recherche nécessitait aussi des aspects très appliqués et concrets dans lesquels je me sentais parfaitement à l’aise.

Et c’est typiquement le cas de cette thèse menée en cotutelle entre l’École nationale supérieure maritime de Nantes (encadrant Pédro Merino-Laso) et le campus brestois de l’ENSTA (encadrant Matthieu Sacher, avec Benoit Clément directeur de thèse). Concrètement, Martin Hochhausen réalisera une simulation de trafic maritime en reproduisant des trajectoires de navires à propulsion conventionnelle (motorisation thermique seule), auxquelles sera intégrée une fraction de navires équipés d’un système de propulsion hybride combinant voile et moteur thermique.

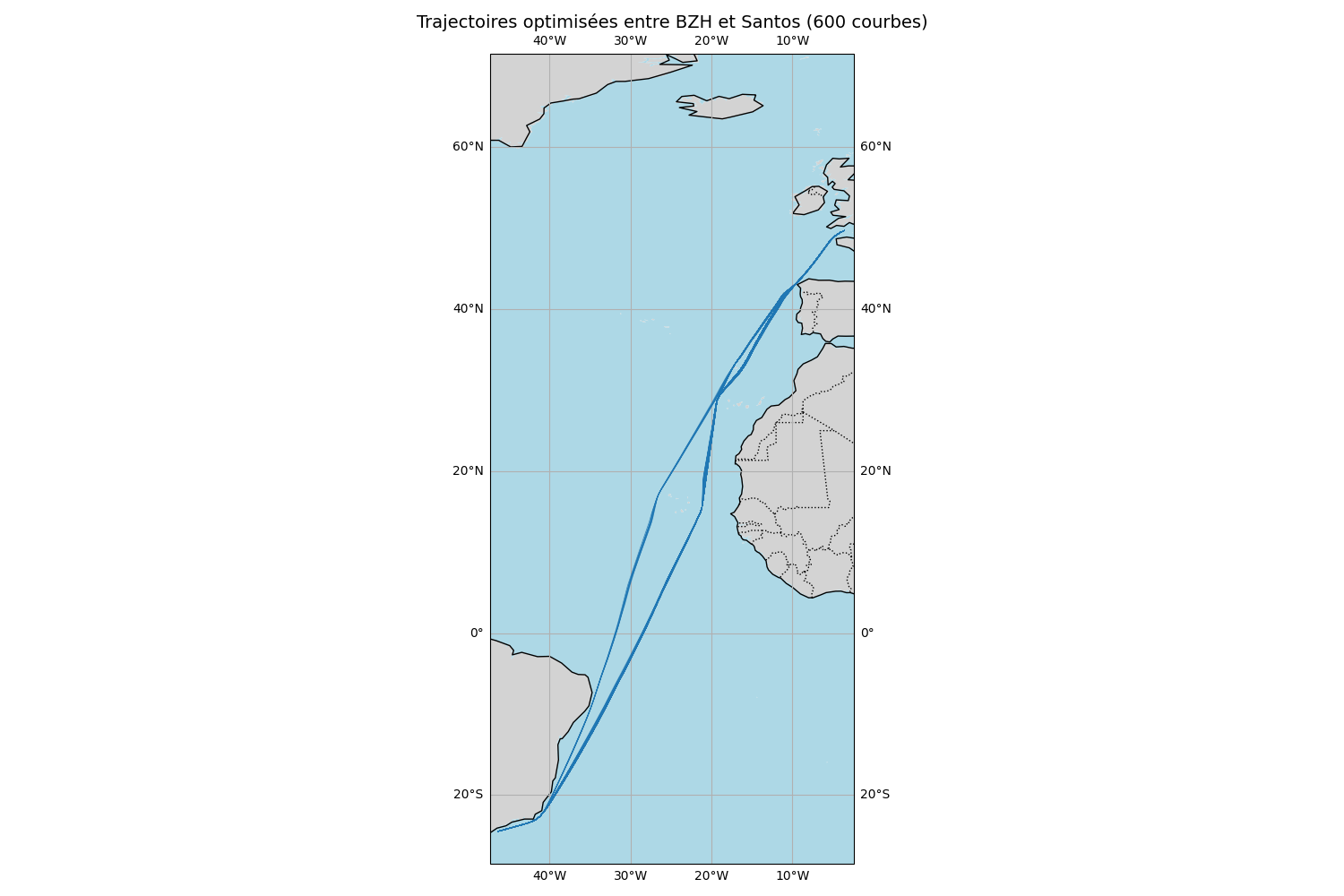

Rajouter des voiles semi-rigides ou des rotors va par exemple avoir un effet sur ce qu’on appelle le leeway, La dérive, induite par l'action du vent sur la coque du navire et ses appendices aérodynamiques, modifie la trajectoire réelle du navire par rapport à son cap. Les effets de la dérive sont bien connus à l’échelle locale, notamment pour des manœuvres ou des navigations côtières. En revanche, pour étudier son impact à une échelle globale, par exemple sur une traversée transatlantique, je vais utiliser un simulateur de trajectoire développé dans le cadre du projet SOMOS labellisé Ingeblue et financé par l’Agence d’nnovation de défense.

Et si cette dérive concerne près de la moitié de la flotte de commerce comme le prévoit l’ADEME pour 2050, les conséquences peuvent être non négligeables sur l’encombrement et donc la sécurité des routes maritimes les plus porteuses, voire la biodiversité en cas d’augmentation des risques de collision avec les cétacés si les nouvelles routes venaient à croiser celle des grandes migrations.

Le simulateur est vraiment très puissant et permet de jouer sur de très nombreux paramètres comme le type et le nombre de propulseurs auxiliaires. Il permet de mesurer directement l’influence sur la manœuvrabilité des navires, et notamment de connaître la position exacte du safran à chaque instant de la traversée.

Si les travaux de thèse de Martin Hochhausen consistent essentiellement à à rejouer des trajectoires du passé pour simuler un trafic maritime à l’aune de nouveaux paramètres de propulsion auxiliaire, il est possible qu’ils s’étendent à l’intégration de fichiers climatologiques spéculatifs qui tiendraient compte de changements de régimes des vents liés au changement climatique.

Des objectifs ambitieux que le jeune doctorant se sent aujourd’hui pleinement capable d’atteindre, lui qui il y a quelques années encore doutait d’être fait pour la recherche.

Avec mon encadrant principal, Matthieu Sacher, nous avons travaillé ensemble pendant plus de deux ans dans le projet « Du carbone à l’or olympique ». Je sais que je peux compter sur son soutien, lui poser toutes les questions qu’il accueillera avec bienveillance, et une grande confiance règne entre nous. C’est très sécurisant pour un thésard d’être aussi bien accompagné, et c’est essentiel pour avancer avec sérénité.